PCラック(ホワイト)

2台目のPCラックを作ります。

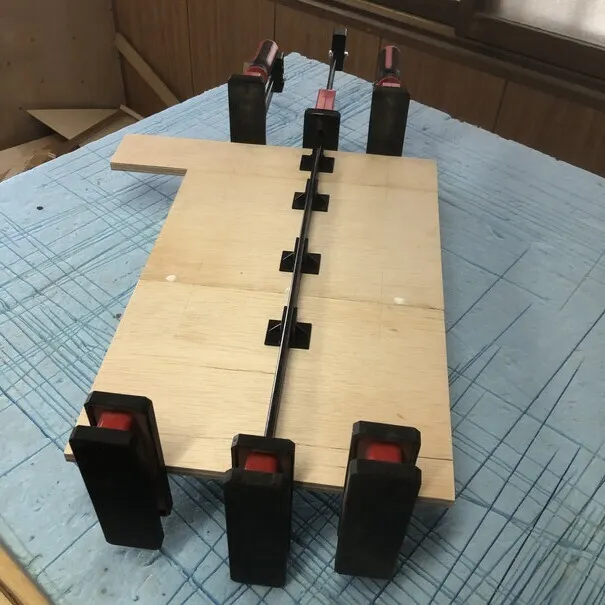

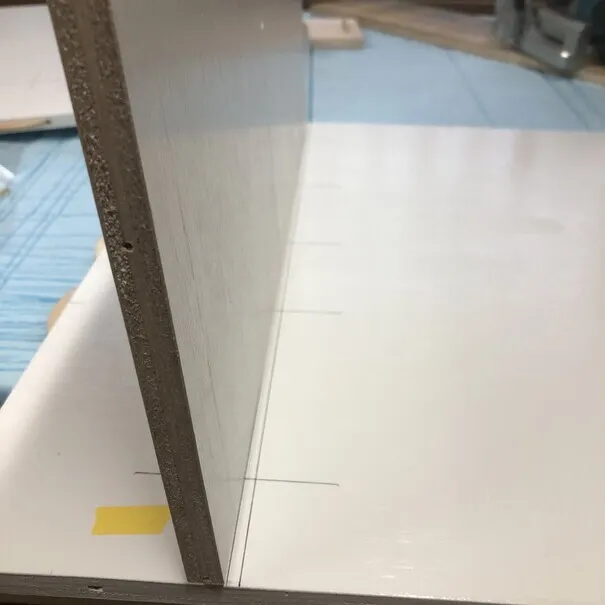

端材から必要な長さ分の板を作るため、板矧ぎしました。

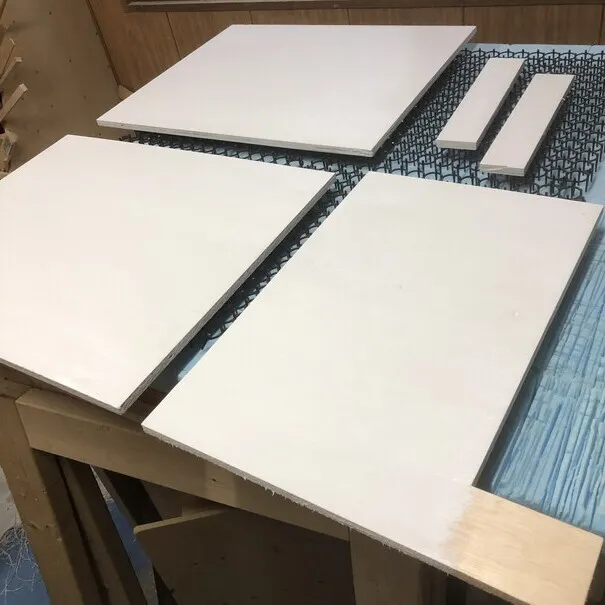

今回はホワイトを使用します。

木目は見えなくなるので、木のつなぎ目も分からなくなるはず……。

サンディングシーラーを塗っておきます。

別に塗らなくてもいいのですが、どのような変化があるのか、3年くらい観察する予定です。

ネコ避けは、先が尖っているので跡が残る場合があります。そこで、ペットボトルのキャップをばらまいて、上に板を乗せました。

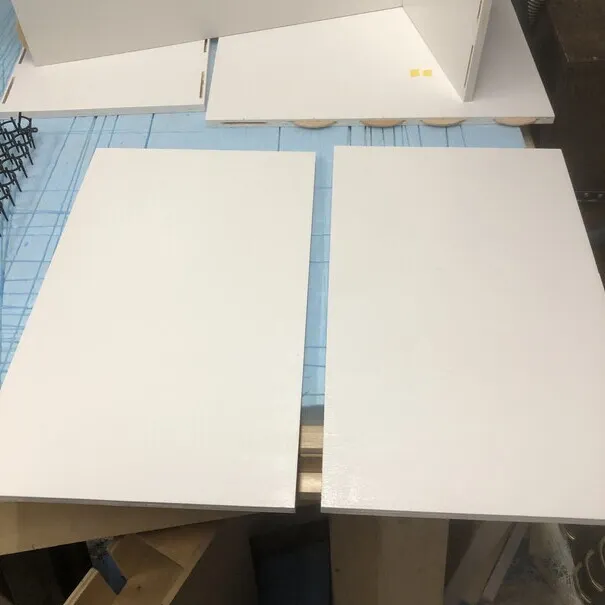

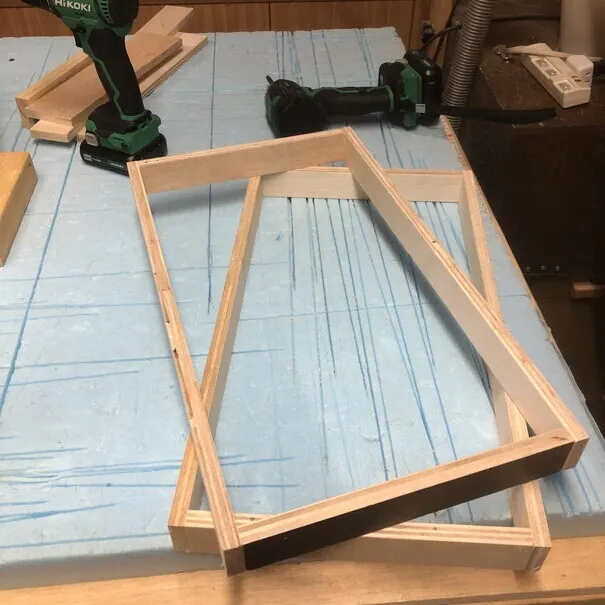

乾いてから、ビスケットを使って仮接合します。

箱のかたちには組めそうです。

問題は棚板をうまく接合できるか。ここが今回の山場です。

!(`・ω・´)

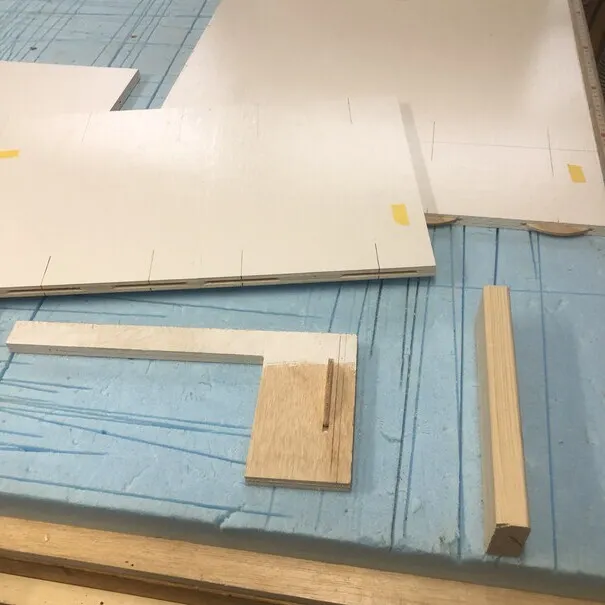

切り落とした合板の使わない部分でテストしました。

ジョイントカッターの底から刃まで10ミリの高さがあります。厚さ20ミリの木材なら、そのまま使えばど真ん中を彫ることができますが、使用する材は11ミリ。ズラして使う必要があります。ストッパーの位置をもっと下げる必要があります。どのくらい下げればいいか計算します。

φ(・д・。)

色見本をストッパー代わりに使って、板のど真ん中にビスケットの入る穴を彫っていきました。

うまく入るかな……?

どうやら成功したみたいです。

( ゚д゚)ォォ…

では、ボンドを使って接合していきましょう。

と、ここまで来て、組み立てに順序があることに気づきました。

ネジ留めで作ることが多いので、外箱から作って棚板は後で入れていました。これ、内側→外側の順に組まないといかんのでは……?

( ゚д゚)ハッ!

ダボ接合やビスケット接合のように、出っ張りがあると、後から棚板を入れることはできませんからね。ボンドが乾く前になんとかしないと。急げ急げ~。

(@д@_)

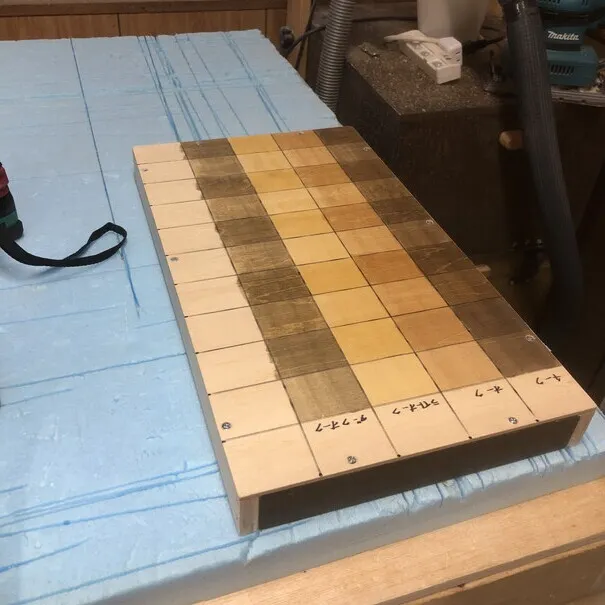

底が上になっていますが、なんとか組み上がりました。

それにしても作業場の湿気のせいか、ビスケットが膨張して1/3が溝に入りませんでした。そこで和菓子の中にシリカゲルの親戚みたいなものがあったので、入れておくことにしました。「乾燥剤」と書いてあったので、ないよりあったほうがいいでしょう。

では、引き出しをふたつ作成していきます。

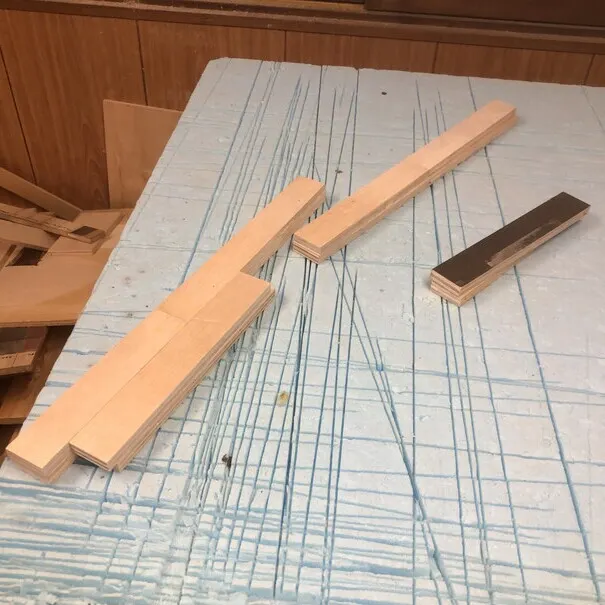

端材からパーツを切り出しました。

引き出しの底板には、色見本として作ったシナ合板を使いました。

さて、締め付けていたクランプを外して本体をよく観察したのですが、なんだか直角が出ていないような気がします。

ウーン (Θ_Θ;)

スコヤで確認すると、隙間ができていますね。つまり、直角じゃないということ。

引き出しを乗せる擦り桟も接合したのですが、ここまで来て問題が出るとは……。

( ゚д゚)ガーン!

……。

……。

気にしない~♪

(≧▽≦)

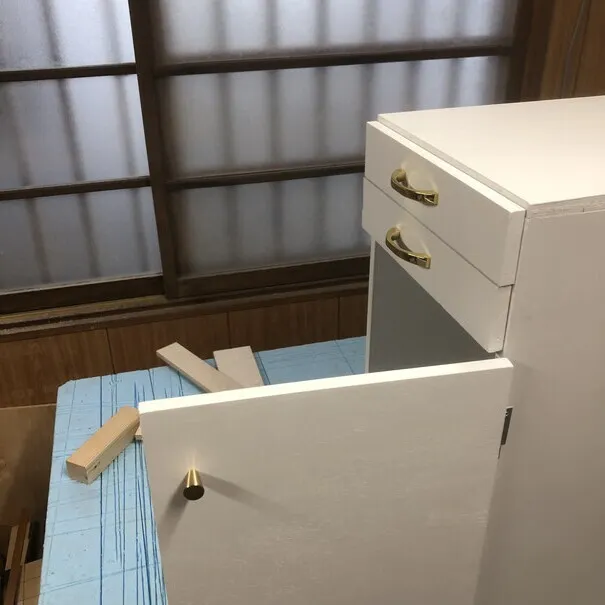

というわけで、引き出しを入れて前板を付けました。

ストッパー付きのキャスターは前輪のみ、計4つ取り付けてあります。

今回は丁番で扉を付けます。

ここへ来て、直角でないことの影響が出てきました。扉は長方形として作っていますが、引き出しとの間隔が一定にならないんですね。左のほうが2ミリ余計に空いてしまいます。そこで、扉の上の部分だけ三角状に切り落としました。

これで外見上は引き出し、扉が等間隔に接合されているように見えます。が、扉の開閉時にキィキィ音を立てるようになりました。こんなところで影響するのか~。

ウーン (Θ_Θ;)

ともかく、切り落とした部分だけ再塗装して、ニスを塗布しました。

完成! パソコンを収納してみます。

って、ほとんど見えないやん。

上側のスペースを狭くして、その分、引き出しの高さを増やせないかなーと思っていましたが、狭くしなくてよかったです。USBを真上から差し込む筐体なので、上側にある程度のスペースが必要なんですね。設計変更しなくてよかったー。

\(^▽^)/

引き出しの底板は、色見本を作る予定だったシナ合板なので、格子状に線が入ったままです。何か収納すれば気にならなくなるでしょう。リメイクシートを貼ってもいいかな。

今回、引き出しを支える擦り桟は、金属製ではなく、Lジョイナーという1.82メートルが100円以下のものを使っています。やわらかいです。果たして使用に耐えうるか? サンディングシーラーを塗ったのも試験的意味合いがあります。まー、結果が分かるのはしばらく先ですねー。

ミュートしたユーザーの投稿です。

投稿を表示2台目完成おめでとうございます👏

とても参考&勉強になりました✨