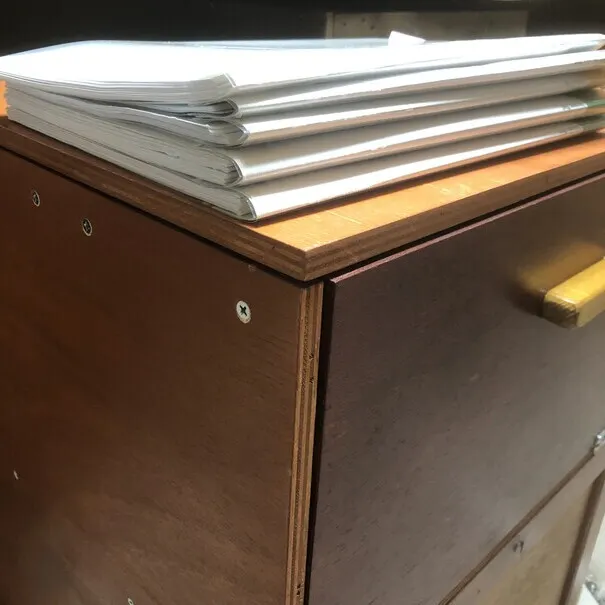

カラープリンタの収納キャビネット

右側のキャビネットはモノクロプリンタを収納しています。

実際に使ってみて、良し悪しが分かってきたので、今回の作品に活かしました。

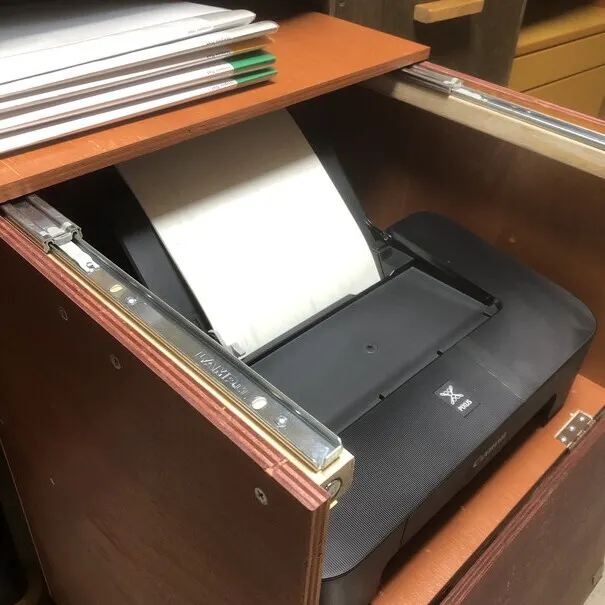

天板はスライドできるようにしてあります。なぜか?

ものを撤去することなく、スライドさせることでプリンタを使えるから。

片付ける必要がないのは、とってもイイ!

\(^▽^)/

またこのスライドレールは分離できるタイプです。

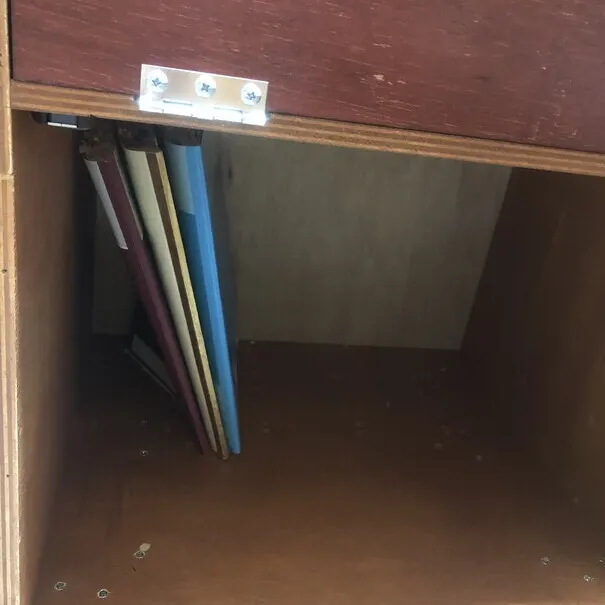

下段のスペースはA4サイズを収納可能。

最下段の引き出しは、コピー用紙を収納。

途中、トリマーのガイドを作ったりしていますが、それらの作成過程を含めなくても90枚近くの写真を撮っています。さすがにすべて掲載するのは無理なので、すっ飛ばしていきます~。

(^▽^)/

■作成開始

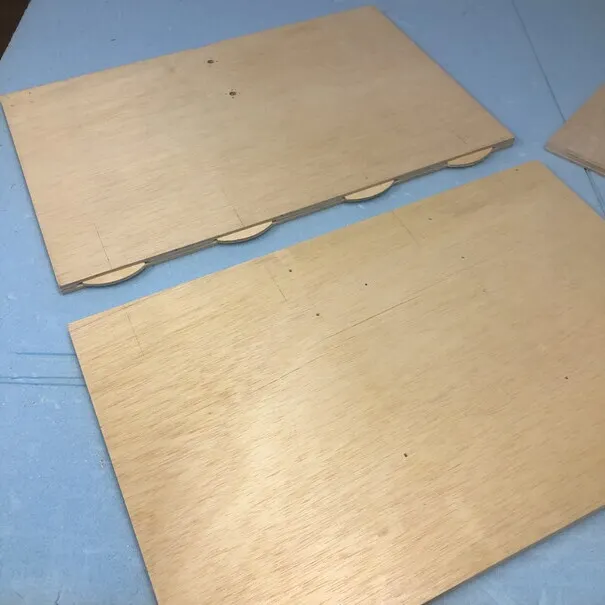

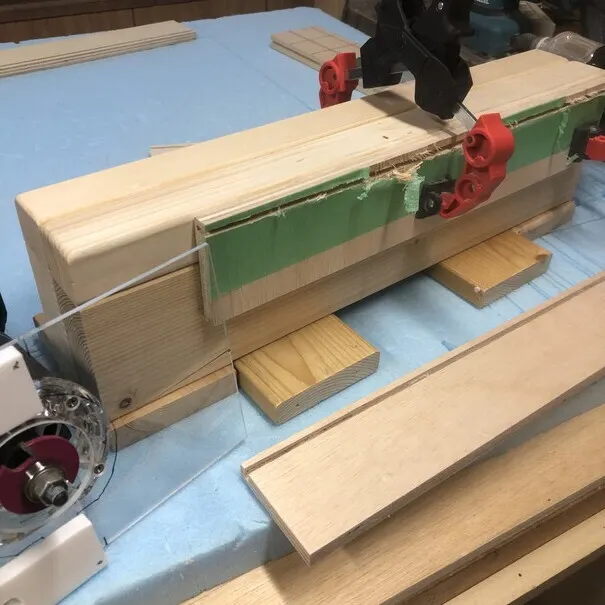

寸法が二転三転しつつも、合板の端材を必要な大きさに接合しています。

ジョイントカッターで溝を彫り、ビスケットを加えさせて、板を拡張。ネジ穴は、木工パテで埋めていきます。

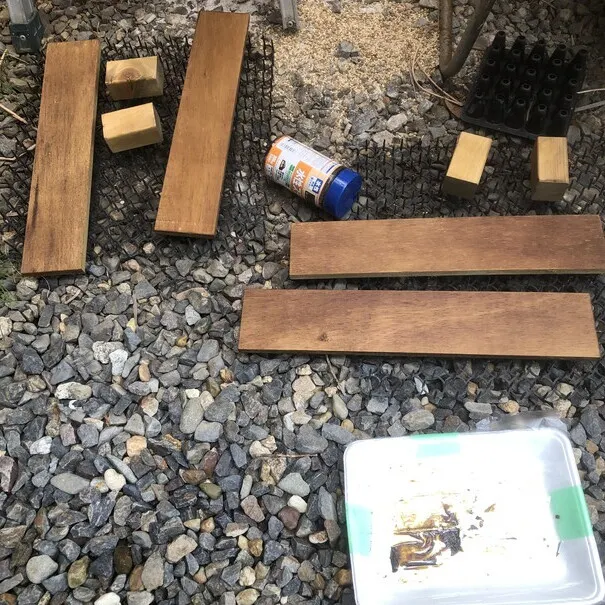

今回は水性オイルステインのチークで塗装。使い切りました!

ビー玉出てきました!

\(^▽^)/

木目の見えるステイン系塗料を使っているので、パテの跡が丸わかりですね~。

ミルクペイントなら、わからなくなったと思いますが……。

ウーン (Θ_Θ;)

以前、作ったミニ・ソーホースを土台に使っています。

コーナークランプが接地しなくなりました。

板の長さが微妙に違う……。

( ゚д゚)ガーン!

スライスしました。

下の写真は、底からみたところです。手前のほうがネジが多いですよね。

3枚連結した板を側板に使っているため、反りがひどいのです。この後、反りに祟られ続けます。

反ってますね~。クランプ使ってこれかよ~。

( ゚д゚)ガーン!

棚板を入れる際も、四隅の一角の高さを間違えるなど、ミスを連発します。

水平器で空泡が中央へ来ないので、「なんかおかしいな~」と気づきました。

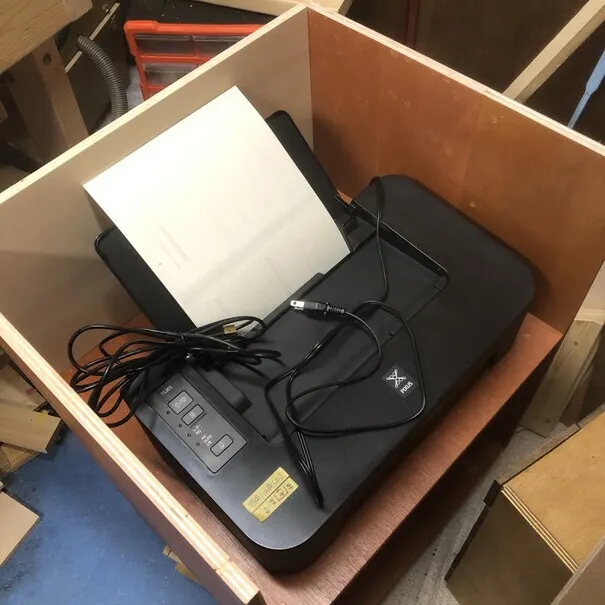

実際にプリンタを置いてみました。大丈夫そうです。

このプリンタ、給紙が後ろからなんですね。紙を差し込んだままでも、天板に接触しないように作っていきます。

プリンタの前後の板を加工し、塗装していきます。

水性オイルステインのマホガニーを使い切りました。

\(^▽^)/

今回はキャビネットの天板を前後にスライドできるようにします。

長さ40センチのスライドレールを使用。これで1キロ近く重量が増えました。

スライドレールを支えているのは桐材です。軽くて家具にも使われていますよね。

ホムセンで購入したのが残っていたので再利用しました。

天板と側板のあいだにL字金具を入れて、天板を2ミリ浮かせています。可動部分がぴったり接触していると摩擦で動かなくなるので。この状態で、桐材と側板を接合しました。

しかし、動きがものすごく固い。両足を踏ん張らないとスライドできないほど。

これでは実用性に欠けるのでは……。

「なんでだろう?」

(´・ω・`)?

クランプを締め付けではなく、拡張方向にすると、楽にスライドできました。どうやら、「反り」の影響のようです。奥と手前が内側に閉じるように、中央が外へ開くように力が掛かっているようです。

クランプの代わりに、つっかえ棒を入れるとスライドが楽になります。が、プリンタ操作の邪魔になります。そこでスライドレールの向きを微妙に変えたり、天板を付け直したりして、楽にスライドできる接合位置を探りました。

努力実って、スリスリ動く接合位置を突き止められました。

1.5ミリくらい天板が外へはみ出すことになりましたが。

( ゚д゚)ハッ!

マホガニーの塗装は、途中で塗料が切れたので、材の裏面はカンペハビオのマホガニーで塗りました。

さて、スライドさせると、スライドレールが後ろの板を突き抜けて可動するので、欠き込みが必要なことに気づきました。というわけで、ジグソーで欠き込みを行ったところ、上下逆にしてしまったので、結局、四隅とも欠き込むことになりました。

(゚Д゚)ハァ?

余計に欠き込みしてしまった部分は、接着剤で付け直しです。パーツを残しておいてよかった~。

丸い穴があいているのは、プリンタの電源コードとUSBケーブルを出すためです。

正面の板は丁番を使って開閉できるようにします。

そこでまたトラブルが。

( ゚д゚)ォォ…

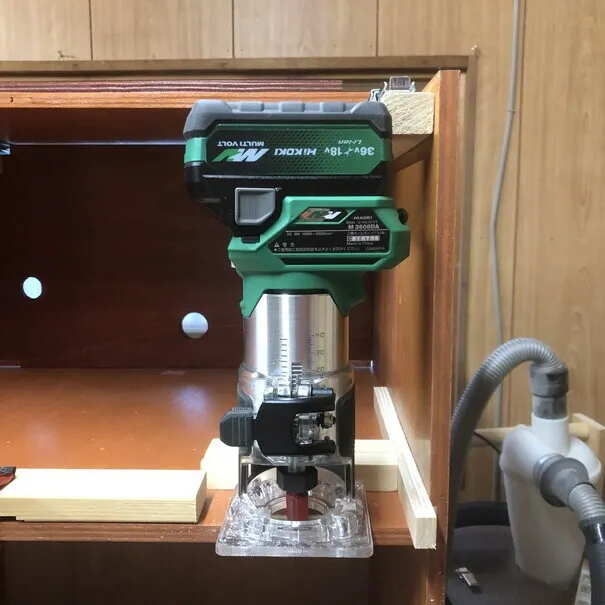

丁番の形に2ミリほどトリマーで彫ろうとしたところ、タブテールガイドが装着できないことに気づきました。リョービ仕様のものは、ハイコーキでは使えなかったです(これが使えると、ビットの周囲にストッパーがあるので、丁番の形にあったテンプレートが使えます。つまり加工が楽)。規格を統一してほしい……。

(´;ω;`)

2025.05.22 追記

その後、手持ちのハイコーキのトリマーに、タブテールガイド(ハイコーキでの名称はテンプレートガイドです)が付属していたのが分かりました

参考 https://diy-square.cainz.com/chats/7fc1wphnkq9b4f2c

ならば、木片でストッパーを作り、トリマーを動かせ……バッテリーの部分が干渉して動かせんだと?

(゚Д゚)ハァ?

スライドレールを支える桐材にバッテリーがぶつかって、右方向へ動かせません。

仕方ないので、残りはノミとヤスリの世話になりました。

(´・ω・`)

丁番の接合完了です。

取っ手は1×4の端材から以前、大量生産したものを使いました。

さて、次はキャスターの間に引き出しを入れるため、端材を切り出して塗装していきます。

カンペハビオの新ウォルナットを使い切りました。

\(^▽^)/

塗料が乾燥するあいだに、下段の扉を作成します。

中央の板は今回、着色せずニスのみ塗る方針です。

(塗装したほうがよかったなー)

取っ手は銀色が合うかなと思って探しましたが、手持ちの在庫がなかったので、金色(真鍮)となりました。

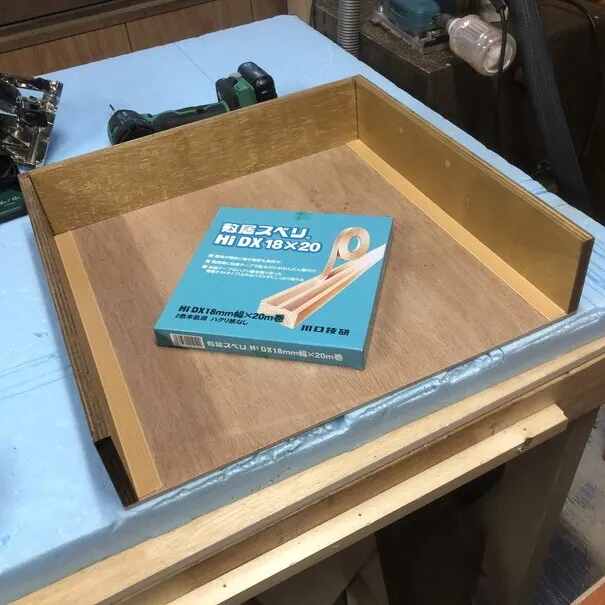

では、キャスターの間に付ける引き出しを作っていきます。

引き出しを出し入れしやすいように敷居スベリを貼り付けました。

実は背板を接合していたのですが、引き出しの奥側(写真では手前)の接合ができないため、いったん背板を外しています。さらにキャスターが向きを変えるためには、引き出しの側板に当たることなく回転しなければならない。引き出しの幅がもっと狭くなくては、回転できない。と気付いて幅を小さく修正しています。

キャスターを付けたところです。

まだ上段の前板がプラプラしているので、固定しなければなりません。何度も、プラプラに頭や顔を叩かれました。

(´^`)

今回は色見本を作った時のマグネットを外して使います。100均で仕入れたものですね。さらにホムセンから仕入れた両扉用のマグネットキャッチから、金属部分を使うことにしましょう。

13ミリで穴を彫って、接着剤は、金属と木材をくっつけられる「JBウエルド」を使いました。

最後に引き出しの中身を作成します。

底板を差し込む溝を彫ります。木目に交差するかたちで溝を彫るため、ササクレると思って養生テープを貼りました。

思い切りササクレました。

(ll゚Д゚)怖ァ・・

ここは、丸ノコにすがりましょう。

右側が丸ノコ、左がトリマーで彫り込んでヤスリ掛けしたものです。

うーん、丸ノコきれいですな。

ササクレだった溝は木工パテで埋めてしまいます。

底板には昔作った色見本を使いました。シナ合板にミルクペイントを塗っています。木目がきれいなシナ合板なので、こういう塗り方はもったいないですね。

木工パテが乾いたら、サンディングしました。

というわけで、トラブル頻発しましたが、ようやく完成しました!

(≧▽≦)

マグネットキャッチは100均のマグネット+同じく100均の金具(を切り落として穴を開ける)を使うことで、コストもかからず大きさも調整できそうですね。

長文になりましたが、最後までお読みいただき、ありがとうございました!

(^▽^)/

ミュートしたユーザーの投稿です。

投稿を表示作製してみたいと思っていたし、詳細な説明をしていただいているので、是非挑戦してみたいと‼️